L’idée de se saisir du concept de Gesamtkunstwerk (l’œuvre d’art totale) allait nous guider, nous permettre de convoquer les expressions artistiques les plus variées et de montrer comment dans l’esprit de Wagner poème, mouvement, musique et plastique étaient étroitement associés. Voici pourquoi se sont trouvés réunis dans notre programma-tion arts visuels – jamais absents de la scène lyrique –, théâtre dramatique, danse, cinéma et, au premier chef bien évidemment, la musique.

Un nouvel ordre espace-temps

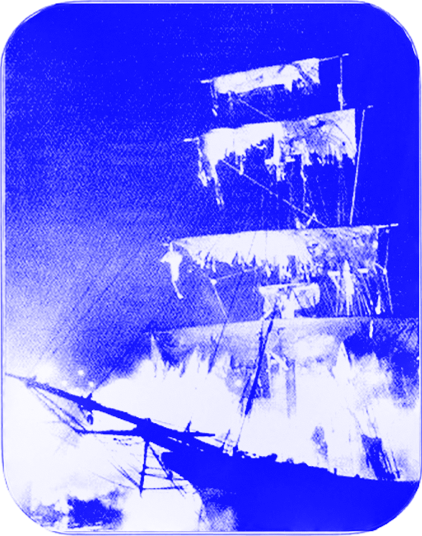

Le rapport espace-temps est une préoccupation cardinale de l’œuvre wagnérien. Le temps chronologique, le temps linéaire, ô combien malmené, semble impuissant à fixer la vérité existentielle du personnage. Dans l’univers wagnérien, point de date mais l’évocation des saisons ou des événements climatiques – tempêtes, arc-en-ciel, etc. –, d’immenses parenthèses temporelles qui renvoient à des chronologies fragmentées — récits synchroniques, thème puissant de la réminiscence comme abolition de la notion espace-temps au profit d’une épiphanie vitale, la question n’a jamais été posée de manière aussi bouleversante, et dont l’écho infini passe par Proust, Bergson ou encore Freud. Il s’est fait entendre aussi bien dans le Siegfried, nocturne de Michael Jarrell que dans D’autres murmures de Jacques Lenot, deux commandes passées par le Festival à des compositeurs d’aujourd’hui.

Le rapport espace-temps est une préoccupation cardinale de l’œuvre wagnérien. Le temps chronologique, le temps linéaire, ô combien malmené, semble impuissant à fixer la vérité existentielle du personnage. Dans l’univers wagnérien, point de date mais l’évocation des saisons ou des événements climatiques – tempêtes, arc-en-ciel, etc. –, d’immenses parenthèses temporelles qui renvoient à des chronologies fragmentées — récits synchroniques, thème puissant de la réminiscence comme abolition de la notion espace-temps au profit d’une épiphanie vitale, la question n’a jamais été posée de manière aussi bouleversante, et dont l’écho infini passe par Proust, Bergson ou encore Freud. Il s’est fait entendre aussi bien dans le Siegfried, nocturne de Michael Jarrell que dans D’autres murmures de Jacques Lenot, deux commandes passées par le Festival à des compositeurs d’aujourd’hui.

Il n’est que de rappeler comment, à Tel-Aviv, l’immense chef Daniel Barenboim, voulant rompre un tabou et faire entendre pour la première fois en Israël une œuvre de Wagner, dut affronter une campagne de presse ignominieuse, et renoncer à ses concerts, pour ne diriger qu’une générale publique, sous la haute protection de la police et de l’armée. À charge vient témoigner un bien méchant livre, Le Judaïsme dans la musique, qui rejoint dans la vilenie de ses propos celle tout aussi accablante d’un Marx ou d’un Proudhon s’exprimant sur le même sujet. Mais ces derniers n’ont pas eu une descendance post mortem aussi embarrassante que ne le fut Winifred, épouse de Siegfried Wagner, belle-fille de Cosima, amie intime de Hitler — Hitler né en 1889; Richard Wagner était mort depuis seize ans!

Défiler vers le bas

Festival Wagner Genève

1813-2013

26 septembre-5 novembre 2013

Entretien avec Jean-Marie Blanchard

1813-2013

26 septembre-5 novembre 2013

Entretien avec Jean-Marie Blanchard

Introduction

Pourquoi un festival Wagner à Genève?

En préambule, il n'est pas inutile de

rappeler que, depuis longtemps, la musique de Wagner a tenu une place importante dans la vie musicale genevoise; déjà au milieu du XIXe siècle (1852) un Tannhäuser importé de Zurich, plus près de nous Ernest Ansermet, et au Grand Théâtre qui a présenté pas moins de cinquante propositions wagnériennes depuis sa réouverture en 1962!

Aussi ne faut-il pas être surpris que le Cercle romand Richard Wagner soit l'un des plus importants d'Europe. Et c'est à son initiative qu'est née l'idée de commémorer avec ambition le bicentenaire de la naissance du compositeur.

Aussi ne faut-il pas être surpris que le Cercle romand Richard Wagner soit l'un des plus importants d'Europe. Et c'est à son initiative qu'est née l'idée de commémorer avec ambition le bicentenaire de la naissance du compositeur.

Genèse

L'envers du décors

Comment s’est construit

le projet lui-même?

Comme je le rappelais, la scène lyrique du Grand Théâtre a toujours rendu compte avec intensité et succès de l’œuvre wagnérien. Il était essentiel pour nous de trouver d’autres points de vue, de nous inscrire en complémentarité et non en concurrence – d’autant que le Grand Théâtre avait le beau projet de célébrer cet événement par une nouvelle production de L’Anneau des Nibelungen.

Comme je le rappelais, la scène lyrique du Grand Théâtre a toujours rendu compte avec intensité et succès de l’œuvre wagnérien. Il était essentiel pour nous de trouver d’autres points de vue, de nous inscrire en complémentarité et non en concurrence – d’autant que le Grand Théâtre avait le beau projet de célébrer cet événement par une nouvelle production de L’Anneau des Nibelungen.

Il nous importait aussi de montrer combien l’influence de Richard Wagner allait être à la fois immédiate et durable, qu’elle s’inscrivît dans un mouvement d’adhésion, d’évitement ou de rejet.

Comme le posait Debussy, il ne s’agit pas de "savoir écrire d’après Wagner", mais après Wagner. La question est encore d’actualité !

Comme le posait Debussy, il ne s’agit pas de "savoir écrire d’après Wagner", mais après Wagner. La question est encore d’actualité !

Esthétique

Temporalité et dilatation du temps dans l’œuvre de Wagner

Le projet de Bayreuth

Le projet de Bayreuth tente de concrétiser cette grande utopie de renaissance de la Cité antique. À travers l’œuvre d’art totale, il cherche à retrouver une unité première dans laquelle l’homme citoyen se place à nouveau en harmonie avec le Monde. L’idée de Festival n’est pas l’idée de la fête au sens moderne d’"entertainment" mais la fête qui rassemble une communauté de citoyens comme le faisait la tragédie athénienne, où le spectateur moderne se trouve libéré de la cérémonie mondaine au profit d’une véritable communion artistique. L’architecture du théâtre lui-même prend modèle sur le théâtre antique, la forme en amphithéâtre place chaque spectateur à égalité, gêné en rien pour voir l’entier de la scène. L’orchestre est invisible. La proposition peut paraître choquante, tant il est vrai que chez Wagner la part du musicien est la plus indiscutablement géniale mais, dans son projet, la musique ne devient qu’un élément du drame, élément certes primordial mais qui ne saurait se suffire à lui-même.

Le projet de Bayreuth tente de concrétiser cette grande utopie de renaissance de la Cité antique. À travers l’œuvre d’art totale, il cherche à retrouver une unité première dans laquelle l’homme citoyen se place à nouveau en harmonie avec le Monde. L’idée de Festival n’est pas l’idée de la fête au sens moderne d’"entertainment" mais la fête qui rassemble une communauté de citoyens comme le faisait la tragédie athénienne, où le spectateur moderne se trouve libéré de la cérémonie mondaine au profit d’une véritable communion artistique. L’architecture du théâtre lui-même prend modèle sur le théâtre antique, la forme en amphithéâtre place chaque spectateur à égalité, gêné en rien pour voir l’entier de la scène. L’orchestre est invisible. La proposition peut paraître choquante, tant il est vrai que chez Wagner la part du musicien est la plus indiscutablement géniale mais, dans son projet, la musique ne devient qu’un élément du drame, élément certes primordial mais qui ne saurait se suffire à lui-même.

Cinéma

Sans doute Wagner n’était-il pas totalement convaincu de sa réussite. À l’issue d’une représentation de Parsifal on rapporte que le compositeur se serait exclamé: "j’ai inventé le théâtre où l’on ne voit pas l’orchestre, que n’ai-je inventé le théâtre où l’on ne voit pas la mise en scène!" Les limites de son propre théâtre le laissaient donc insatisfait. D’où l’idée parfois défendue que, pour concrétiser son projet de Gesamtkunstwerk, Wagner, né un siècle plus tard, se serait emparé du nouvel art, le cinéma, capable de réunir tous les arts, repoussant les limites à l’infini, nouvel art profondément démocratique par sa diffusion. Sans doute est-ce vaine conjecture. Mais force est de constater que si Wagner n’a pas eu le temps de s’emparer du cinéma, le cinéma s’est emparé de Wagner, dès ses premiers ans. Et quel art est-il plus à même de jouer des articulations du temps et de l’espace?

Sans doute Wagner n’était-il pas totalement convaincu de sa réussite. À l’issue d’une représentation de Parsifal on rapporte que le compositeur se serait exclamé: "j’ai inventé le théâtre où l’on ne voit pas l’orchestre, que n’ai-je inventé le théâtre où l’on ne voit pas la mise en scène!" Les limites de son propre théâtre le laissaient donc insatisfait. D’où l’idée parfois défendue que, pour concrétiser son projet de Gesamtkunstwerk, Wagner, né un siècle plus tard, se serait emparé du nouvel art, le cinéma, capable de réunir tous les arts, repoussant les limites à l’infini, nouvel art profondément démocratique par sa diffusion. Sans doute est-ce vaine conjecture. Mais force est de constater que si Wagner n’a pas eu le temps de s’emparer du cinéma, le cinéma s’est emparé de Wagner, dès ses premiers ans. Et quel art est-il plus à même de jouer des articulations du temps et de l’espace?

Relations Wagner – Nietzsche

Nietzsche a vingt-cinq ans; jeune professeur il vient frapper à la porte du Maître, son aîné de trente ans, qui lui semble être l’incarnation de l’esprit tragique, celui par qui soufflera la renaissance du dionysiaque, affranchissant l’homme nouveau. L’audition de Parsifal va produire une véritable déflagration. L’homme de la régénérescence devient celui de la décadence; à l’idée de liberté Nietzsche accuse Wagner d’avoir substitué l’idée de rédemption, la chasteté castratrice à la vitalité libératrice! Mais Nietzsche avertit: "…il va de soi que je ne reconnais à personne le droit de s’approprier mon jugement actuel sur Wagner. En aucune façon il ne doit être permis à l’irrespectueuse canaille qui fourmille comme les poux sur le corps de la société présente de mettre dans sa bouche un nom aussi grand que celui de Wagner, que ce soit pour le louer ou pour s’opposer à lui."

Nietzsche a vingt-cinq ans; jeune professeur il vient frapper à la porte du Maître, son aîné de trente ans, qui lui semble être l’incarnation de l’esprit tragique, celui par qui soufflera la renaissance du dionysiaque, affranchissant l’homme nouveau. L’audition de Parsifal va produire une véritable déflagration. L’homme de la régénérescence devient celui de la décadence; à l’idée de liberté Nietzsche accuse Wagner d’avoir substitué l’idée de rédemption, la chasteté castratrice à la vitalité libératrice! Mais Nietzsche avertit: "…il va de soi que je ne reconnais à personne le droit de s’approprier mon jugement actuel sur Wagner. En aucune façon il ne doit être permis à l’irrespectueuse canaille qui fourmille comme les poux sur le corps de la société présente de mettre dans sa bouche un nom aussi grand que celui de Wagner, que ce soit pour le louer ou pour s’opposer à lui."

La réception wagnérienne: amour et haine

Peu d’artistes ont traversé leur temps de manière aussi engagée que Wagner. Dans deux domaines, la révolution qu’il a apportée semble incontestable: celui de l’écriture musicale, celui de la représentation dramatique. Comme est incontestable le lien indissoluble qu’il a proclamé entre art et politique. On comprend donc les réactions si extrêmes et contrastées qu’il provoque, comme l’exégèse si abondante que l’œuvre suscite. Deux points, ressassés à n’en pouvoir mais pourtant inévitables, semblent porter sur l’œuvre une ombre durable: le pangermanisme supposé et la judéophobie avérée de l’artiste. Du premier, illustré par tant de caricatures drolatiques ou grossières, il n’est plus de trace que dans l’histoire – les blessures de la guerre de 1870 nous paraissent bien anciennes. De la judéophobie de Wagner il en est tout autrement.

Peu d’artistes ont traversé leur temps de manière aussi engagée que Wagner. Dans deux domaines, la révolution qu’il a apportée semble incontestable: celui de l’écriture musicale, celui de la représentation dramatique. Comme est incontestable le lien indissoluble qu’il a proclamé entre art et politique. On comprend donc les réactions si extrêmes et contrastées qu’il provoque, comme l’exégèse si abondante que l’œuvre suscite. Deux points, ressassés à n’en pouvoir mais pourtant inévitables, semblent porter sur l’œuvre une ombre durable: le pangermanisme supposé et la judéophobie avérée de l’artiste. Du premier, illustré par tant de caricatures drolatiques ou grossières, il n’est plus de trace que dans l’histoire – les blessures de la guerre de 1870 nous paraissent bien anciennes. De la judéophobie de Wagner il en est tout autrement.

Transmission

Transmission et intemporalité dans l’oeuvre de Wagner

Interpréter Wagner

On ne chante pas Wagner comme on chante Rossini, on ne met pas en scène Tristan comme on met en scène Così fan tutte! De ce constat de bon sens est née l’idée qu’existait une catégorie à part des autres, "le chanteur wagnérien" dont les qualités supposées d’endurance et de puissance primaient sur la musicalité ou le sens dramatique.

Gardons-nous de ces idées toutes faites. Il est vrai que le chanteur qui interprète Wagner va se trouver confronté à un temps dramatique tout à fait singulier, un temps à la fois long et de peu d’action, dans lequel le mouvement est intérieur. Comment Iseult habite-t-elle sa mort: comment le chant, le corps et la présence ne deviennent qu’une seule et même chose, comment ils se confrontent à l’espace, comment ils l’absorbent. À la simple énonciation de ces questions, on comprend comment la dramaturgie wagnérienne a ouvert les portes à une réflexion qui nourrit encore le théâtre contemporain.

On ne chante pas Wagner comme on chante Rossini, on ne met pas en scène Tristan comme on met en scène Così fan tutte! De ce constat de bon sens est née l’idée qu’existait une catégorie à part des autres, "le chanteur wagnérien" dont les qualités supposées d’endurance et de puissance primaient sur la musicalité ou le sens dramatique.

Gardons-nous de ces idées toutes faites. Il est vrai que le chanteur qui interprète Wagner va se trouver confronté à un temps dramatique tout à fait singulier, un temps à la fois long et de peu d’action, dans lequel le mouvement est intérieur. Comment Iseult habite-t-elle sa mort: comment le chant, le corps et la présence ne deviennent qu’une seule et même chose, comment ils se confrontent à l’espace, comment ils l’absorbent. À la simple énonciation de ces questions, on comprend comment la dramaturgie wagnérienne a ouvert les portes à une réflexion qui nourrit encore le théâtre contemporain.